Info. Nr. 87

24.9.2025 Diskussion – Im kärnten-museum findet eine Diskussion zur Ausstellung „Hinschaun/Poglejmo“ statt. Teilnehmer: Elisabeth Klatzer, Andreas Mölzer, Peter Pirker, Klaus Schönberger, Marjan Sturm, Wilhelm Wadl und ein Statement von zweintopf.1

Im Zentrum des Gedenkjahres 2025 und der aktuellen Ausstellung „Hinschaun/Poglejmo“ steht der strittige Fall Perschmann (Peršman). Der zuständige Landeshistoriker Peter Pirker stellt fest, dass in der Ausstellung „Hinschaun/Poglejmo“ das Perschmann-Massaker aufgeklärt worden ist. Als Täter wird ein 17- jähriger Ungar in der Ausstellung präsentiert. „Es ist eine Lüge, dass das Massaker nicht aufgeklärt ist“, wird von Pirker festgestellt.2

Tatsächlich wurde aber der ungarische Strafakt bisher nicht einmal vollständig übersetzt und eine wissenschaftliche Analyse wird erst durchgeführt werden (siehe unten)!

Am 3.8.2025 berichtete Pirker in der Kleinen Zeitung, dass die Ermordung im April 1945 „durch das Auffinden neuer Akten in Ungarn noch nicht gänzlich abgeschlossen“ sei.3

In der Ausstellung gilt der 17- jährige Taglöhner Marton Sandor weiterhin als Mörder der Familie, obwohl also sogar laut Pirker die Untersuchung noch nicht gänzlich abgeschlossen ist. Wer behauptet, das Massaker sei noch nicht aufgeklärt, sei demnach weiterhin ein Lügner.

Es gibt zur Ausstellung „Hinschaun/Poglejmo“ keinen Katalog. Eine kritische Rezension nach Ende der Ausstellung ist somit auszuschließen. Niemand wird dafür zur Verantwortung gezogen werden können.

Im Beitrag in der Carinthia I 2024 unter dem Titel „Das Kärntner Jahr der Erinnerungskultur 2025 – Eine kritische Vorschau“ gehe ich (Jurist Dr. Josef Lausegger), hingegen davon aus, dass das Perschmann-Massaker nicht aufgeklärt sei.4 Ich berufe mich insbesondere auf die Erkenntnisse und Recherchen des Dozenten Wilhelm Baum. Baum führte mit dem Kompanieführer Anton Pečnik-Tine ein sensationelles Interview, worüber geschwiegen wird. Pečnik bezeichnet Karel Pušnik-Gašper als Täter. Auch die Erkenntnisse des renommierten slowenischen Historikers Marjan Linasi stimmen mit Pirkers-Behauptung nicht überein. Abgesehen davon wird nach einhelliger Meinung von zwei Tätern ausgegangen. Es ist also unzutreffend, dass das Massaker aufgeklärt ist.

Die Kulturwissenschaftlerin Elena Messner weiß zu berichten, dass in einem offenen Brief, den 90 Wissenschaftler:innen an den Kärntner Geschichtsverein richteten, Lauseggers „Manipulationen“ und „Geschichtslügen“ kritisiert und zurückgewiesen wurden. In Folge der Ereignisse sei ein Mitarbeiter der Redaktion Carinthia I sogar zurückgetreten. Es folgten weitere offene Briefe, so die Kulturwissenschaftlerin.5 Eine konkrete Begründung fehlt.

Zu den Unterzeichnern des Protestschreibens gehören auch die Diskussionsteilnehmer Elisabeth Klatzer (= Initiatorin des Protestschreibens), Klaus Schönberger, Zweintopf (Eva und Gerhard Pichler) und Peter Pirker (= verantwortlich für die Ausstellung „Hinschaun/Poglejmo“). Es ist davon auszugehen, dass mein kritisierter Carinthia-Artikel, den ich aus meiner Perspektive als ehemaliger Landesbeamter, zweisprachiger Lehrer und Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Alpen Adria verfasst habe, diskutiert werden wird. Ich selbst wurde vom Landesmuseum bzw. von Peter Pirker zur Diskussion nicht eingeladen.

Laut Rücksprache mit dem verantwortlichen Landeshistoriker Peter Pirker vom 11.9.2025 im Landesmuseum wird mir auch nicht erlaubt, meinen von Pirker kritisierten Aufsatz im Rahmen einer Veranstaltung des Kärntner Landesmuseums näher zu erläutern. Auch eine Intervention beim Landeshauptmann sei sinnlos. Meine Wahrheitsfindung stimmt mit der Zielsetzung des Erinnerungsjahres nicht überein. Ich beleuchte nämlich auch die dunkle Seite der Partisanengeschichte, was im Übrigen sogar von der Slowenischen Akademie für Wissenschaft und Künste gefordert wird. Einzelne Teilnehmer an der Diskussion wollen die Partisanengeschichte weiterhin, wie in Slowenien bis 1990 praktiziert, ausschließlich in ein positives Licht stellen. Sie setzten sich politisch durch. Dieses Ziel wird auch in der Ausstellung „Hinschaun/Poglejmo“ konsequent umgesetzt.

Eine Meinungsbildung mit Peter Pirker fand dennoch statt und wird vor der geplanten Diskussion am 24.9.2025 daher auch im Sinne der Informationsfreiheit auszugsweise veröffentlicht:

Am 19.6.2025 schreibe ich, Josef Lausegger an den Direktor des Kärntner Landesmuseums:

„Sehr geehrter Herr Hofrat Dr. Muchitsch,

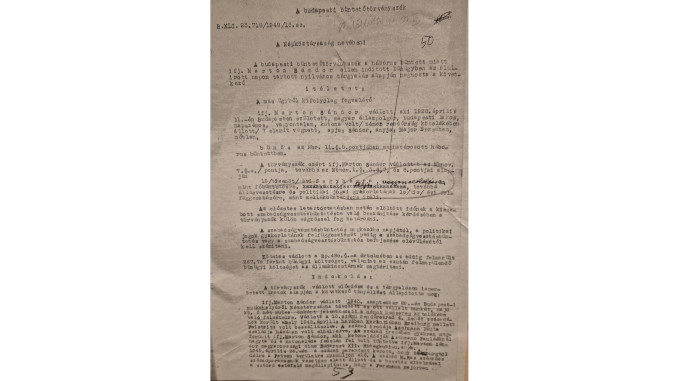

im Zusammenhang mit dem Massaker-Perschmann im April 1945 wurden vom Kärntner Landesmuseum die Sandor-Prozessakten (Budapest) ausgestellt.

Aus den in der Ausstellung präsentierten Aktenstücken ist m. E. aus juristischer Perspektive aber nicht ersichtlich, dass der junge Ungar als Täter in Frage kommt. Man kann aber nicht ausschließen, dass aus dem weiteren Aktenbestand die Täterschaft bewiesen werden kann.

Ich wurde auf das Massaker öfters angesprochen und habe mich in der Carinthia I 2024 auch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Namhafte Historiker haben mich ermuntert,

im Hinblick auf meine sprachlichen und beruflichen Voraussetzungen einen Beitrag zur Klärung dieses Verbrechens zu leisten.

Bevor ich nun in den Archiven meine Wahrheitssuche fortsetzen kann, wäre zunächst die Kenntnisnahme der bereits in unserem Landesmuseum befindlichen Prozessakten maßgebend.

Ich bitte Sie daher, mir diese Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Da ich für meine pazifistische geschichtliche Aufarbeitung keine öffentlichen Mittel in Anspruch nehme, bitte ich auch um die vorliegende Übersetzung der ungarischen Texte.

Ich habe als Landesbeamter die Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria koordiniert und werde meine Kontakte dazu nützen, einen renommierten Experten aus der Nachbarschaft wegen meiner weiteren Suche zu kontaktieren. Gerne bin ich bereit, Ihnen danach allfällige Dokumente mit den Übersetzungen zur Verfügung zu stellen.

Vorerst muss ich Sie aber um die Sandor-Prozessakten bitten (…)“.

Am 30.6.2025 beantwortet Peter Pirker für das Landesmuseum diese Bitte wie folgt:

„Sehr geehrter Herr Lausegger,

ich habe Ihre Anfrage bzgl. des ungarischen Gerichtsakts zu Márton Sándor von Wolfgang Muchitsch zur Beantwortung erhalten.

Ich kann den Akt derzeit nicht weitergeben, da noch ungeklärt ist, ob ich zur Weitergabe berechtigt bin.

Unabhängig davon möchte ich den von mir recherchierten Akt derzeit nicht weitergeben, da wir ein Forschungsprojekt dazu durchführen. Es umfasst die vollständige Übersetzung und wissenschaftliche Analyse des Akts im Kontext der ungarischen und österreichischen Nachkriegsjustiz. Die Erkenntnisse werden in einer wissenschaftlichen Publikation präsentiert werden“.

Am 2.7.2025 reagiere ich mit einem offenen Brief auf das Schreiben des Landesmuseums vom 30.6.2025:

„Sehr geehrter Herr Priv. Doz. Dr. Peter Pirker,

ich danke Ihnen, dass Sie auf meine Bitte, in den ungarischen Akt einsehen zu dürfen, geantwortet haben. Hinsichtlich der Weitergabe des Aktenbestandes kann es nach meinen langjährigen Erfahrungen als Jurist der Kärntner Landesregierung keine Bedenken geben. Im Kärntner Landesarchiv habe ich den gesamten Kärntner Gerichtsakt zur Einsicht bekommen. Auch im Slowenischen Staatsarchiv konnte ich vor wenigen Tagen Peršman-Dokumente problemlos fotografieren.

Unabhängig davon wollen Sie die Dokumente gar nicht zur Verfügung stellen, da Sie selbst an einem Forschungsprojekt arbeiteten. Das ist – mit Blick auf die Dokumente – eine äußerst unübliche Vorgangsweise in einem Amt, in dem Sie tätig sind. Die Akten gehören Ihnen nicht persönlich und Ihr vorgesetzter Museumsdirektor müsste dieses Procedere eigentlich verbieten.

Ungarischsprachige Kärntner stellten fest, dass aus dem ungarischen Text Ihrer Ausstellung eine Beschuldigung des Ungarn Sandor Marton nicht zu entnehmen sei. Auch aus juristischer Sicht ist dies klar ersichtlich. Es handelt sich um einen montierten Strafprozess.

Gleichermaßen behaupten Sie bislang, dass das Verbrechen geklärt sei, wollen aber das diesbezügliche Forschungsprojekt, das weiteres Licht ins Dunkel bringen könnte, erst durchführen. Darüber hinaus gibt es nicht einmal eine vollständige Übersetzung der gezeigten Faksimiles in der Ausstellung. Ihre wissenschaftliche Vorgangsweise ist nicht nachvollziehbar und entspricht nicht den üblichen Standards.

Übrigens: Der ungarische Prozess ist seit Jahren auch aus der Partisanenliteratur bekannt. Nachweislich steht fest, dass es zwischen dem Partisanenverband und dem ungarischen Gericht eine

Verbindung gegeben hat. Man müsste also in slowenischen Beständen des Partisanenverbandes suchen. Ich erkläre mich ausdrücklich dazu bereit, Sie kostenlos dabei zu unterstützen.

Zudem rate ich Ihnen, mit dem informierten slowenischen Historiker Dr. Marjan Linasi zu sprechen und ihn oder einen anderen renommierten slowenischen Historiker zur Kooperation zu bewegen. Ich könnte Ihnen weitere Namen nennen. Der bekannte Historiker Univ. Doz. Dr. Wilhelm Baum hat sich eingehend mit dem Verbrechen beschäftigt. Er interviewte u. a. die Zeitzeugen Anton Pečnik -Tine (Kompanieführer) und Anna Sadovnik. Baum ging davon aus, damit das Verbrechen aufgeklärt zu haben. Ob dies tatsächlich zutrifft, müsste ein Kriminologe bestätigen. Baums zutage geförderten Erkenntnisse ignorieren Sie einfach und berufen sich auf einen im kommunistischen Ungarn montierten Strafprozess, wobei Sie nun mittlerweile einbekennen, dass Sie bisher nicht einmal eine vollständige Übersetzung für Ihre wissenschaftliche Analyse zur Verfügung hatten. Trotzdem gehen Sie bereits davon aus, das Verbrechen damit aufgeklärt zu haben. Wie können Sie diese Vorgangsweise als Verantwortlicher für die Ausstellung und die Erinnerungskultur 2025 rechtfertigen?

In meiner Zeit als Landesbeamter habe ich in der Zeit des Kalten Krieges eine grenzüberschreitende Alpen-Adria-Kooperation mit dem Slogan „Kooperation statt Konfrontation“ erfolgreich organisiert. In all meinen Arbeiten habe ich mich stets von Faschisten, Kommunisten und (völkischen) Nationalisten klar distanziert. Auch ehemalige Mitarbeiter des slowenischen Geheimdienstes UDBA haben diese grenzüberschreitende, verbindende Kooperation gewürdigt.

Dabei wurde ich niemals so hinterhältig verleumdet, wie es mit den über diversen Kanälen ventilierten Schreiben vom 21.2.2025 passiert ist. Mein Artikel in der Carinthia I sei unter der Würde jedes wissenschaftlichen Mediums und sei spalterisch und verletzend, heißt es in diesem Schreiben vom 21.2.2025. Tatsächliche Argumente fehlen. Auch Sie sollen Ihre Unterschrift in diesem Schreiben gesetzt haben.

Auf das Thema Perschmann wurde ich von Angehörigen der slowenischen Minderheit angesprochen und motiviert, einmal darüber zu berichten. Zu viele Angehörige der slowenischen Minderheit halten das geltende Narrativ für eine „Lüge“. Das Thema belastet die Menschen vor Ort. Sie wollen endlich Klarheit haben und die Zukunft versöhnend gestalten. Für diese Klarheit kann ich nicht allein sorgen. Begründet erlaube ich mir aber festzustellen, dass das derzeit geltende Narrativ eine Legende ist. Das ungarische, montierte Urteil ist Teil dieser Legende!

Mein Vorschlag: Es müsste eine neutrale Wahrheits- und Versöhnungskommission eingesetzt werden. Wir benötigen wieder Kooperation statt Konfrontation. Es droht nämlich ein neuer kalter Krieg.

Ferner erlaube ich mir zu bemängeln, Herr Priv. Doz. Dr. Pirker, dass Sie als einsprachiger Historiker die zweisprachige, schwierige Kärntner Vergangenheit nicht überblicken und quellenkritisch auswerten können. Es fehlt ihnen das historische Vorwissen der slowenischen Literatur. Sie arbeiten in einem zweisprachigen Museum ohne zweisprachiges Wissen.

Das möchte ich abschließend hinzufügen“.

Am 2.7.2025 wurde der Meinungsaustausch von Peter Pirker wie folgt zu Ende geführt:

„(…) In der Ausstellung “Hinschaun! Poglejmo. Kärnten und der Nationalsozialismus. Koroška in nacionalsocializem” ist die Provienienz des Aktes aus dem Stadtarchiv Budapest angeführt. Sie können sich wie jedermann an das Stadtarchiv in Budapest wenden, um den Akt auf rechtmäßigem Weg und unter Einhaltung der entsprechenden Vorgaben zu erhalten.

Ihre Interpretation meiner Darstellungen und Aussagen sei Ihnen unbenommen, ebenso Ihre Sicht auf meine Tätigkeit“.

Resümee:

Landeshistoriker Peter Pirker war Teilnehmer und Vortragender beim Antifa-Camp beim Perschmannhof. Am 28.7.2025 informierte er die Teilnehmer über seine neuen Erkenntnisse vom

Perschmann-Massaker.6

Im Museum wird eine „Erklärung zum Polizeieinsatz an der Gedenkstätte und im Museum Peršman am 27.7.2025“ präsentiert. Die Unterzeichneten betonen, dass sie die Bildungsarbeit an der Gedenkstätte und im Museum begrüßen. Das sei im Sinne der Anstrengungen zum Erinnerungsjahr 2025. Damit werde auch ein „wesentlicher Beitrag zur Festigung der demokratischen Gesellschaft“ geleistet. „Im Kontext des diesjährigen Erinnerungsjahres 2025 ist die Rolle des Peršmanhofs als Ort der Mahnung und der demokratischen Weiterentwicklung von herausragender Bedeutung für das Land Kärnten/Koroška. Der Društvo/Verein Peršman wird im Rahmen des Erinnerungsjahres aus Mitteln des Landes Kärnten/Koroška gefördert“, wird im Landesmuseum betreffend den Polizeieinsatz vom 27.7.2025 plakatiert. Diese Erklärung wurde auch von den Diskussionsteilnehmern Klaus Schönberger und Peter Pirker unterfertigt.7

Die angebliche „demokratische Weiterentwicklung“ stimmt insbesondere wegen der Kooperation des Museums mit der Antifa-Bewegung mit dem Demokratieverständnis eines erheblichen Teiles der Bevölkerung nicht überein.

Dieses Demokratieverständnis erscheint auch brisant, da beim Antifa Camp auch Vertreter aus Russland und Weißrussland anwesend waren und es Kontakte zwischen dem Museum Peršman bzw. dem Partisanenverband und russischen Kontaktleuten gibt. 8 RTV-Slovenija berichtete, dass Teilnehmerinnen der Frauenlobby Sloweniens beim antifaschistischen Camp vorgetragen haben. Auch sie erzählten, dass beim Camp Teilnehmer aus Weißrussland und Russland anwesend waren. Diese meinten, dass die Unterdrückung der Versammlungsfreiheit und der Meinungsäußerung auch bei ihnen auf sehr ähnliche Weise begonnen hatte.9 Aus aktuellen Gründen könnten diese Fakten die Polizei zum Einschreiten bewogen haben. Vom Landesmuseum wird das Antifa-Camp jedenfalls uneingeschränkt begrüßt.

In Slowenien wird berichtet, dass in Österreich linke antifaschistische Aktivisten aus Slowenien angezeigt worden sind. Der Klub slowenischer Studierender in Wien sei eine extremistische linke Organisation, die von Nicht-Regierungsorganisationen in Slowenien gefördert wird. Ein Blick auf ihr Facebook beweise, dass es sich eigentlich um eine extreme marxistische Zelle von Studenten handelt. Der rote Stern gelte sogar als Symbol des Klubs. Als slowenische Extremisten haben sie sich in der Zeit der dritten Janša-Regierung sogar mit den Polizisten angelegt. Nun haben auch auf der anderen Seite der Alpen ihre Genossen die Grenzen überschritten und die österreichischen Polizisten angegriffen.10

„Europa rüstet sich zu Recht für einen neuen kalten Krieg“, meint Petra Stoiber.11 Aus der Geschichte ist bekannt, dass Teile der westlichen „Friedensbewegung“ in der Hochphase des Kalten Krieges von Moskau finanziert worden sind. Im Auftrag des Kremls wurden Fake-News im Westen in Umlauf gebracht.12 Das Museum Peršman wurde nachweislich von Mitarbeitern kommunistischer Geheimdienste observiert. Man müsste in diesem Kontext den Bomben- und Geheimdienstterror im Kärnten der 1970er Jahre in Erinnerung rufen. Kärnten stand am Rande eines Bürgerkrieges.

Es gibt erstaunliche Parallelen zur aktuellen problematischen Situation. Darüber müssten die Experten im Rahmen der Diskussion am 24.9.2025 unbedingt eine ehrliche Debatte führen.

Zu Diskussionsteilnehmer Klaus Schönberger:.

Die Renazifizierung erfolgte auch in Bombenattentaten auf Partisanendenkmäler und-gräber, so Schönberger am 25.11.2023 bei einem Vortrag für den Partisanenverband. 13Damit ignorierte der Kulturanthropologe die Tatsache, dass die Bombenattentate bereits Mitte der 2010er Jahre – wie allgemein bekannt – aufgeklärt werden konnten. Danach wurden die Bombenattentate nicht mehr thematisiert. Schönberger verbreitete im Jahre 2023 als einer der Letzten die überholte Udba-Legende, wonach Neofaschisten und nicht der kommunistische Geheimdienst und seine Helfer vor Ort den Terror verübt hatten. Es ist dies kein Einzelfall, dass von Partisanenseite eine Tat verübt wurde, um damit die ideologische Gegenseite zu belasten.

Es gibt weitere Beispiele dafür, dass das historische Wissen des Anthropologen auf Unwissen basiert.

Auch die Frage des Verschlepptendenkmals auf dem Domplatz wird von Schönberger faktenwidrig behandelt.

Zu Kommissionsmitglied Lisa Rettl

Die Historikerin Lisa Rettl vertrat bereits im Jahre 2014 die Meinung, dass das Perschmann-Massaker geklärt sei. Am 30.9.2014 präsentierten die Autorinnen Lisa Rettl und Gudrun Blohberger ihr Buch „Peršman“. Demnach sei die „Frage der Täter ein für alle Mal gelöst“ worden; das waren Angehörige der 13. SS- und der Polizeidivision.14 Das Buch wurde von Lisa Rettl, Gudrun Blohberger, dem Kärntner Partisanenverband und dem Verein Peršman herausgegeben.15

(Nun behauptet der Historiker Peter Pirker im Jahre 2025, dass erst er – Ausstellung „Hinschaun/Poglejmo“ – das Verbrechen aufgeklärt hätte!)

Im Jahre 2023 gab Lisa Rettl ein abschließendes Interview:

Frage: Im Jahr 2018 sind Sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Pension gegangen. Sie beschäftigen sich mit Kräutern. Für immer?

Rettl: „Ja, ich habe mich aus dem Forschungsleben zurückgezogen, weil ich das Gefühl hatte, alle für mich wichtigen Themen ausreichend abgedeckt zu haben und weil ich der Meinung bin, dass man mit Geschichtsbüchern niemanden mehr erreicht. (…) Deshalb habe ich mir erlaubt, in meinem Leben etwas anderes zu tun, als mich mit Nazis auseinanderzusetzen“.

Frage: Was bedeutet Ihnen der Rizzi Award?

Rettl: „Rizzis Auszeichnung macht mich glücklich und berührt, auch weil sie mich an viele Menschen erinnert, die ich zu Beginn meiner Karriere kennengelernt habe und deren große Herzen mich sehr bewegt haben: Lipej Kolenik, Peter Kuhar zum Beispiel, die für mich junge deutschsprechende Historikerin, die keine lebende Seele kannte, die Türen des Partisanenverbandes öffneten und mir

vertrauten. Ohne dieses Grundvertrauen wäre ich heute nicht hier“.16

Die Historikerin ließ sich bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit also vom Partisanenverband leiten.

Im Jahre 2025 kehrt Rettl wieder auf die politische Bühne zurück. Sie wurde in die Kommission zur Aufklärung des Polizeieinsatzes berufen. Unmittelbar davor gab es mit Landeshauptmann Peter Kaiser einen Informationsaustausch, in welchem auch folgender bedenkliche Standpunkt vertreten wird: „Lieber Peter, (…) Abschließend weise ich darauf hin, dass der Peršmanhof mit dem Polizeieinsatz in diesem Jubiläumsjahr zum zweiten Mal im Zentrum eine Übergriffes steht. Dem Polizeieinsatz vorangegangen ist – ich erinnere daran – ein verbaler Angriff in Form eines denunziatorischen Textes: wissenschaftlich unhaltbar und untragbar, publiziert in der seitens des Landes finanziell bestens ausgestatteten Zeitschrift Carinthia unter der Redaktionsleitung des pensionierten Leiters des Landesarchives. Ein Text, den ich nicht beabsichtige, hier (oder überhaupt) zu kommentieren. Das Niveau des Textes spricht für sich und der Text wäre grundsätzlich auch völlig bedeutungslos: Zwei ältere Alphamännchen (= Wilhelm Wadl, Josef Lausegger), die offenkundig an Funktions- und Bedeutungsverlust leiden und in ihren Themen und Narrativen irgendwo in einer Endlosschleife steckengeblieben sind. Das soll es geben und wäre nicht weiter bemerkenswert. Einziges Problem: Der Text erschien in einer vom Land Kärnten breit geförderten Zeitschrift.(…) Am Anfang war das Wort. Und den denunziatorischen Worten des Textes sind nun mit dem Polizeieinsatz auch erste manifeste Taten gefolgt. Zum Schaden von vielen. Verstört und empört! Solidarisch mit der Familie Sadovnik und allen Minderheitenangehörigen, solidarisch mit dem Partisanenverband, dem Verein/Društvo Peršman, den jungen geschockten Menschen und der demokratischen Öffentlichkeit, Lisa.“17

In diesem Sinne wurde auch der Autor Wilhelm Baum schonungslos abqualifiziert, nachdem er die Interviews mit dem Kompanieführer Anton Pečnik und dem Opfer Anna Sadovnik öffentlich gemacht hat und am Perschmann-Narrativ zu zweifeln begann.

Menschen mit Hinweis auf das Alter zu demütigen, gehört wohl zu den miesesten politischen Angriffen. Das sind menschenunwürdige Angriffe im Namen einer Wissenschaft, die es in demokratischen Gesellschaften nicht mehr geben dürfte.

Für die Aufklärung des Polizeieinsatzes am „Peršmanhof“ wurde eine Expertenkommission eingesetzt. „Handlungen der Polizei an Orten nationalsozialistischer Gräueltaten müssen von besonderer Sensibilität und dem Bewusstsein über die historische Verantwortung der Polizei und unseres Landes getragen sein“, sagt Innenminister Karner.18 Die Kärntner Slowenen werden in der Kommission von Bernard Sadovnik (Versitzender des Beirates beim BKA für die slowenische Volksgruppe), Milan Wutte (Kärntner Partisanenverband) und Lisa Rettl (Verein/Društvo Peršman) vertreten. 19 Die einsprachige Historikerin Rettl, die sich seit 2018 nur noch mit Kräutern beschäftigt (s.o.), wird als Vertreterin der Slowenen nominiert. In die Kommission des Innenministeriums wurde auch ein ehemaliger, offizieller Mitarbeiter des kommunistischen, slowenischen Geheimdienstes Udba berufen.20

Es gibt also sehr viele offene Fragen.

Zur Diskussion über die Bedeutung der Kommunisten am Widerstand stellte Kanzler Kohl in den 1990er Jahren klar: „Es geht nicht darum wogegen, sondern wofür man gekämpft habe“.21

Diese Frage hätte man auch im Zusammenhang mit dem Faschismus und dem Titoismus im Gedenkjahr 2025 beantworten müssen. Kärnten braucht nämlich keinen kleinen Hitler und keinen kleinen Tito. Der Anti-Faschismus darf nicht (mehr) von Linksextremen und der Anti-Kommunismus nicht von Rechtsextremen dominiert werden. Demokratische Antifaschisten dürfen nicht mehr diffamiert werden. Dies sollte auch für die geplante Diskussion am 24.9.2025 im Landesarchiv gelten!

1 Begleitprogramm Sept-Okt-FINAL.pdf, Abruf: 10.9.2025.

2 Novice, 2.5.2025, S. 6.

3 Kleine Zeitung, 3.8.2025, S. 8.

4 Josef Lausegger, Das Kärntner Jahr der Erinnerungskultur 2025 – Eine kritische Vorschau, in: Carinthia I 2025, S. 725-777.

5 Elena Messner, Mein Staatsvertrag, in: Stimme, Nr. 135, Sommer 2025, S. 11-13.

6 Novice, 18.7.2025, Beilage, ohne Impressum.

7 Unterzeichner der Erklärung: Leon Bernhofer, Nadja Danglmaier, Geraldine Klever, Emil Krištof, Ute Liepold, Edith Payer, Margot Pohl, Klaus Schönberger, Valentin Sima, Dominic Srienc, Peter Pirker, Andreas Krištof, Ina Sattlegger.

8 Novice, 1.8.2025, S 3.

9 https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3315314/, 28.7.2025.

10 Nova24TVMagazin, August 2025, Sonderheft der Revue Demokracija, Ljubljana, S. 24, 25.

11 Petra Stoiber, Nichtauf den Frieden vergessen, Der Standard, 22./23.3.2025, S. 120.

12 Kleine Zeitung, 2.2.2025, S. 9. Redakteur Michael Jungwirth berichtet vom Buch „Die Codes der Extremisten“, von Gerald Fleichmann. Siehe auch Der Standard, 1/2. 2. 2025, S. 5.

13 https://www.partizani.at/images/dokumenti/231125_Wutte.pdf, Abruf: 28.11.2023

https://www.partizani.at/images/dokumenti/231125_schoenberger.pdf, Abruf: 28.11.2023.

Novice, 1.12.2023, S. 4.

14 Novice, 10.10.2014, S. 5

15 Peršman, Izdali/Herausgegeben von: Lisa Rettl, Gudrun Blohberger, Zveza koroških partizanov/Verband der Kärntner Partisanen, Društvo/Verein Peršman, Wallstein Verlag, 2014.

16 www.novice.at/intervju/lisa-rettl-rizzijeva-nagrajenka-2023-poucevanje-nepoboljsljivcev-ne-prinese-kaj-dosti/, Abruf: 30.11.2023.

17 https://landschaftlesen.net/wp-content/uploads/2025/08/lisa-Rettl…, 30.7.2025, Abruf: 14.9.2025.

18 Kleine Zeitung, 6.8.2025, S. 14, 15.

19 Novice, 8.8.2025, S. 5.

20 Siehe „Titos langer Schatten“ und andere Quellen.

21 Krone, 21.7.1994, S. 3.